Es gibt ein Nehmen und ein Geben,

das gleicht sich aus – so ist’s im Leben.

Doch scheint mir nun, welch blanker Hohn:

Ich bin der Melkesel der Nation.

Kategorie: Uncategorized

Ich sitze träge auf dem hellblauen Cordstoff meines gemütlichen Sofas, durch die Gardinen fällt gedämpftes Licht in den Raum. Die viel zu große Portion Putengeschnetzeltes, die ich gerade eben vertilgt habe, rumort noch in meinem Magen, während ich, alle viere weit von mir gestreckt, vor mich hin grübele.

Lohnt es sich überhaupt noch, mir einen Job zu suchen? Schließlich ist die KI Revolution derzeit schon in vollem Gange. Womöglich wird ohnehin bald jegliche Arbeit von Algorithmen erledigt werden, überlege ich und schiebe mir dabei ein Kissen hinter den Kopf. Leider scheint kaum einer meiner bemitleidenswerten Mitmenschen diese komplexen Zusammenhänge auch nur annähernd zu durchblicken. Was ist zum Beispiel mit der sich rapide nähernden Umweltkatastrophe? Keinesfalls will ich sehenden Auges dazu beitragen, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter ansteigt, während unser geliebter Planet vor die Hunde geht. Nein, sei du selbst der Wandel, den du sehen willst für diese Welt (war das Gandhi?) sinniere ich, während ich genüsslich und selbstzufrieden an meiner frisch aufgebrühten Tasse Kaffee nippe.

Dennoch sah ich mich zuletzt immer wieder mal dazu gezwungen, einige Bewerbungen zu verschicken. Nicht zuletzt auch, weil mich das Amt dazu verdonnerte und mir dabei mit der Kürzung meines Arbeitslosengeldes drohte. Doch aus unerfindlichen Gründen scheint niemand meine Qualitäten wertzuschätzen: Mein Blick fürs große Ganze, mein analytischer Scharfsinn, mein geradezu magnetisches Charisma… Offenbar werden lediglich solch schwache Geister eingestellt, die ohne weiteres dazu bereit sind, den einfältigen Befehlen ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten. Kein Wunder, dass es mit der deutschen Wirtschaft bergab geht. Die ganzen Ratschläge, mit denen ich hingegen meinen Vorgesetzten – und am Ende letztlich auch meinem Vaterlande – unter die Arme gegriffen hätte, muss ich wohl vorerst einmal für mich behalten.

Im Moment bleibt mir also nichts weiter übrig, als hier weiter auf dem Sofa zu liegen, schlussfolgere ich, und falle, leise seufzend, in einen seelenruhigen Mittagsschlaf.

Eine Erfolgsgeschichte?

Lebewesen, Menschen eingeschlossen, verwandeln, überspitzt gesagt, Essen in Babies. Über Generationen hinweg führt dies zu einem interessanten Lernprozess. Denn beim Babies machen vermischt sich der genetische Bauplan der hierbei erfolgreichen Eltern. Darüber hinaus kann es zu Mutationen kommen.

Aus den so entstandenen Varianten unseres genetischen Bauplans setzten sich die Genvarianten durch, welche das Verhalten der Spezies so veränderten, dass deren Gene mit größerer Wahrscheinlichkeit an die nächste Generation weitergegeben wurden. Nicht umbedingt immer zum Wohle der Spezies , denn die sind quasi nur die Handpuppen ihrer Gene.

Über Millionen von Jahren hin bewirkt dieser Prozess, dass Spezies entstanden, die wie durch einen Intelligente Schöpfer designt, nahezu in perfekten Gleichgewichten aufeinander und das sie umschließende Ökosystem angepasst sind.

Der Mensch entstand aus diesem Prozess heraus. Und wurde dabei so erfolgreich, dass er heute alle anderen Spezies dominiert und die Ressourcen der Erde umfänglich für seine Zwecke einspannt. Dadurch werden all die lang eingependelten Gleichgewichte massiv durcheinandergebracht, was sich in Klimawandel und Artensterben wiederspiegelt.

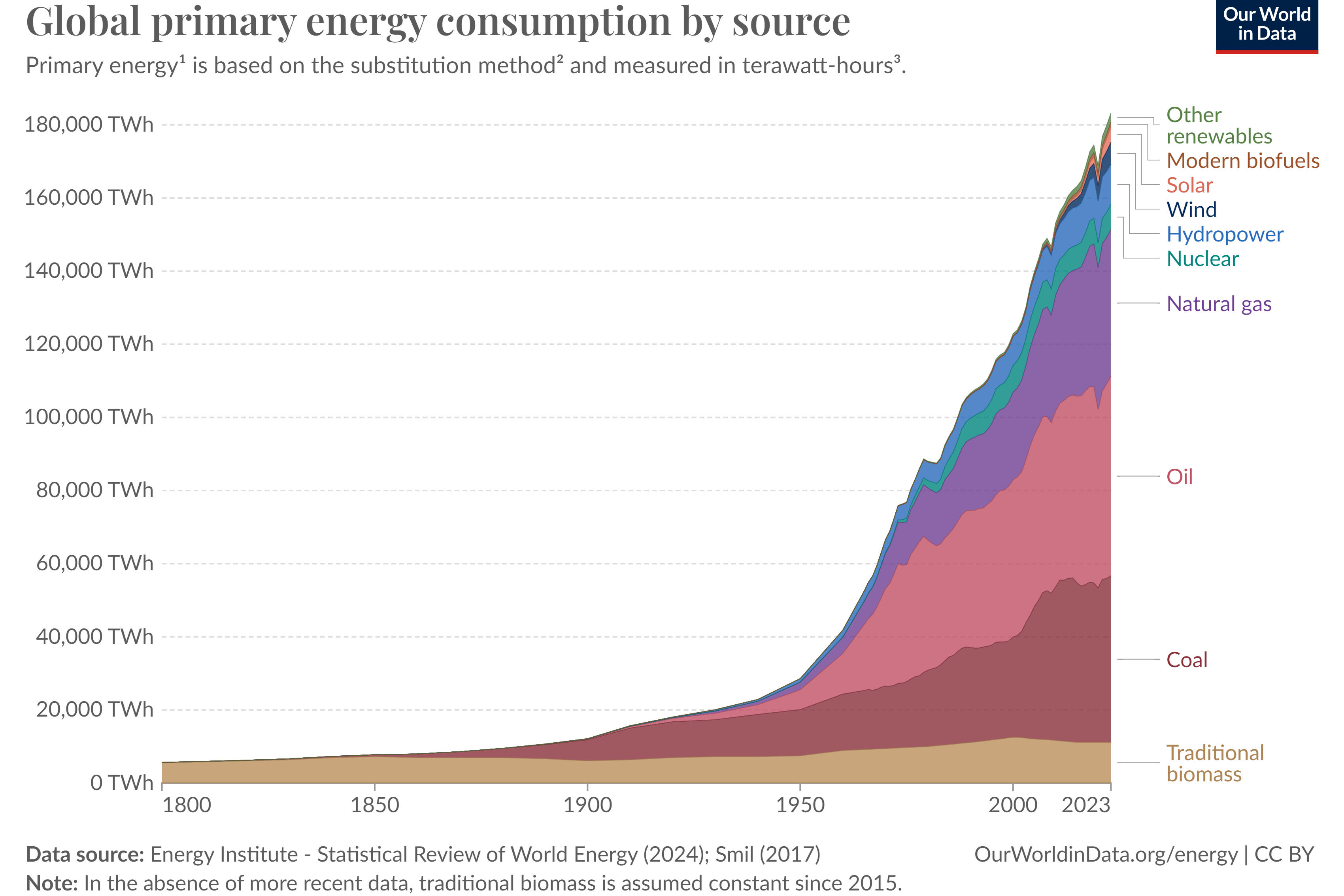

Menschen machten sich die Erde untertan, indem sie Maschinen bauten, die für sie arbeiteten und die Beschränkungen menschlicher Muskelkraft überwanden. Die Maschinen brauchten fürs arbeiten auch Energie, aber diese kam vornehmlich aus fossilen Energieträgern:

Diese massenweise ausbuddeln und zu verfeuern hatte unterwartete Nebenwirkungen, derer wir uns heute bewusst sind.

Sind wir also tragische Gestalten, die, wie der Krebsgeschwür der Erde, mit unserem Wachstum die eigene Lebensgrundlage gefährden? Oder gibt es Grund zum Optimismus?

Doch zunächst einmal: Was ist das Geheimnis unseres Erfolgs?

Kollektive Gehirne und kulturelle Evolution

Der Erfolg wird gemeinhin unseren großen Gehirnen zugeschrieben, die sich biologisch so herausgebildet haben, dass es sich als Wettbewerbsvorteil im Überlebenskampf erwies.

Der “ Cultural Brain” Hypothese zufolge dienen diese großen Gehirne aber vor allem dazu, kulturelles Wissen zu speichern. also Ideen , die zu Verhaltensweisen führen, die nicht unmittelbar auf unser Erbgut zurückzuführen sind.

Analog zum Gen, welches Wissen verkörpert, dass sich über einen ewig langen, evolutionären Suchprozess herausgebildet hat, gibt es so etwas wie kulturelle Gene (sogenannte Memes), die zwar nicht im Erbgut, aber dafür im Gehirn abgespeichert werden. Memes sind Ideen, Stile und Verhaltensweisen, die sich durch Nachahmung innerhalb einer Kultur verbreiten.

Auch sie unterliegen einem evolutionären Prozess. Denn wie bei Genen verändern erfolgreiche Meme-Varianten das Verhalten des Menschen so, dass diese Variante wahrscheinlicher als Ihre Rivalen weitergereicht wird – also sich eher in andere Köpfe überträgt.

Aber während Gene nur von Eltern zu deren Kindern weitergegeben werden können, können Memes an die gesamte Menschheit übertragen werden, etwa so wie ein Virus.

Die Verbreitung der Memes erfolgt entweder vertikal (indem sie von Eltern zu Kindern weitergegeben wird, z.B. durch Erziehung), oder horizontal durch die gesamte Bevölkerung hinweg (vor allem entlang der jeweiligen Gruppenzugehörigkeiten).

Doch im Gegensatz zu Genen können Memes nicht verlässlich von einer auf die nächste Generation übertragen werden. Zwar spielt Erziehung, Ausbildung und kulturelle Prägung eine große Rolle… und viel kulturelles Wissen hat sich über hunderte oder sogar tausende Jahre inkrementell weiterentwickelt.

Doch jeder weis, dass Kinder spätestens mit der Pubertät eigene Ideen aufgreifen, die denen der Eltern wiedersprechen. Zudem kommt es vor, dass Subkulturen wie Punks und Hippies enstehen, die sich von bestehendem Gedankengut entschieden abgrenzen.

Denn Menschen sind in der Regel keine Sockenpuppen ihrer Ideen, sondern können sich der Ideen (der Eltern, der Gesellschaft in der sie großgeworden sind und der Gruppen, der sie zugehörig sind assimiliert haben) bewusst werden, diese kritisieren und abwandeln, sodass sie ihre Ziele besser erreichen können.

Zu Lebzeiten findet in den Köpfen der Menschen ein Selektionsprozess zwischen konkurrierenden Ideen statt. Denn jede Idee, die in der Praxis erprobt wird, kann vorher tausdenfach mit unserer Vorstellungskraft getestet werden. Die Selektion erfolgreicher Varianten muss sich dabei nicht erst mit dem Tod des Trägers entschieden, wie bei der biologischen Evolution.

“The whole of biological evolution was but a preamble to the main story of evolution on our planet, the evolution of memes.” (D. Deutsch)

Und doch fühlt man sich häufig persönlich angegriffen, wenn jemand unsere Ideen kritisiert. wir umgeben uns vornehmlich mit Gleichgesinnten und kommen nicht aus unseren Informationsblasen heraus. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in unserer Vergangenheit: Denn Menschen sind soziale Tiere.

Gruppen als Superorganismen, die von geteilten Ideen zusammengehalten werden

Um zu überleben, waren wir zwingend darauf angewiesen, Teil einer Gruppe zu sein. Wir verhalten uns altruistisch, sind darauf programmiert, dazuzugehören und erkennen intuitiv: Wer gehört zu unserer Gruppe und wer nicht? Dann assimilieren wir die Ideen und Verhaltensnormen, die in der Gruppe geteilt werden. Soziale Emotionen wie Scham motivieren Menschen, das eigene Verhalten so zu korrigieren, dass es den Erwartungen der Gruppe entspricht.

Außerdem empfinden wir Stolz, wenn es uns gelingt, innerhalb der Gruppe aufzusteigen und Status und Anerkennung zu gewinnen. Denn das bedeutete: Mehr Überlebenschancen, mehr Essen, mehr Sex, also bessere Chancen der Reproduktion.

Gruppen werden durch geteilte Ideen zusammengehalten, die ihre Träger auf bestimmte Art verhalten lassen. Einige davon können wir explizit benennen, viele davon sind uns gar nicht bewusst.

Das macht die Kooperation in großen Gruppen möglich, da man das Verhalten der Anderen so besser einschätzen kann, ohne sie persönlich zu kennen.

Die Akzeptanz eines Glaubenssatzes verschafft einem Eintritt in die Gruppe. Aber um darin aufzusteigen und Status zu erwerben, muss man von der Idee gradezu besessen sein und für sie einstehen. Das wird mit Status belohnt, und zwar umso mehr, umso energischer, lauter und verbissener man die Idee vertritt ( das gilt leider auch beim Verfechten von abstrusen Verschwörungstheorien).

Abweichende Ideen werden, selbst wenn sie richtig sind, bestraft, denn das gefährdete die Stabilität bzw. die bestehende Ordnung (und damit das Überleben der Gruppe). Man denke hierbei an Galileos Feststellung, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht andersrum.

Mit falschen Ideen ist die Gruppe aber auf Dauer weniger effektiv. Denn Ursache Wirkungs- Zusammenhänge werden falsch verstanden, was zu nicht zielführenden Verhaltensweisen führt. Auch nicht hilfreich ist, wenn sich rivalisierende Gruppen ständig gegenseitig bekriegen und abschlachten.

Aus diesem Dilemma heraus enstand die Aufklärung, ein dringend benötigtes Softwareupdate für unsere “kollektiven Gehirne“.

Die Idee des autonomen Individuums und die Kultur der Kritik

Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, so Immanuel Kant, Verfechter der Aufklärung. Kant fordert dazu auf, sich aus der Abhängigkeit von Autoritäten zu befreien und eigenständig zu denken. Sich von blindem Gehorsam und dem unreflektierten Übernehmen von Ideen zu lösen.

Statt Authoritäten wie die Kirche, die bisher die primären Quellen der vorherrschenden Ideen waren, beschwor die Aufklärung autonome Individuen, die der Vernunft und des kritischen Denkens mächtig waren. Diese wurden dazu ermutigt, aktiv am Prozess der kulturellen Evolution teilzunehmen und selbst zu denken, statt die Ideen der Gruppe unhinterfragt zu assimilieren.

Zentral für dieses ambitionierte Unterfangen war die Institution der Wissenschaft. Dort herrscht eine kultur der Kritik vor, aufgrund derer die Ideen gegeneinader kämpften, anstatt ihre Träger. So war zumindest das Ideal. Der Status als großer Wissenschaftler war sicherlich ein wichtiger Antrieb. Doch dieser wird durch neue, unkonventionelle Ideen erlangt.

Der Job der Wissenschaftlers ist es, die bestehenden Ideen zu hinterfragen und steile Hypothesen zu formen, die dann wiederum getestet und kritisiert werden.

In diesem Prozess bleiben nur die besten Ideen übrig, und diese gelten nicht als endgültige Wahrheiten, sondern immer nur vorläufig. das heißt also, man musste sie so formulieren, dass sie auch wieder wiederlegt werden könnten.

So gelang es, die vorherrschenden Ideen gezielt weiterzuentwickeln bzw. zu revolutionieren, sodass sie unseren empirischen Beobachtungen immer präziser entsprechen, und wir am Ende ein sehr genaues Verständnis davon haben, wie die Welt funktioniert.

Die Idee des Fortschritts ist ein zentraler Bestandteil der Aufklärung. Denn mit ihr kam die Vorstellung, dass man sich selbst das Paradies auf Erden erschaffen könne, indem man die Naturgesetze mit Hilfe der Wissenschaft entdeckt und die Erkenntnisse nutzt, um das Leben der Menschen zu verbessern.

In anderen Worten: Mit dem Softwareupdate und der Institution der Wissenschaft gelang es, die kulturelle Evolution massiv zu befeuern und gezielt nach vorn zu lenken.

Wichtig war dabei auch der Transfer der in der Wissenschaft geschaffenen ideen in die breite Gesellschaft. Dies geschah, indem das Wissen in Produkten verkörpert wurde, die von Unternehmen vermarktet und skaliert werden, aber auch durch wissenschaftliche Politikberatung und den Einfluss wissenschaftlicher Erkenntnisse auf individuelle Lebensführung.

Das Internet ermöglicht es guten Ideen, sich rapide zu verbreiten. Doch leider ist es nicht so, dass sich diese von alleine durchsetzen. Denn Ideen, welche die komplexe Realität abbilden sind häufig kompliziert und konkurrieren mit wilden Verschwörungstheorien und Populismus, die oftmals weniger kompliziert sind und damit für potentielle Träger besser zu verdauen. Diese verbreiten sich wie ein Virus, wenn sie ihren Trägern ein positiveres Selbstbild verschaffen. Und wenn deren Übernahme keine unmittelbaren Konsequenzen nach sich zieht (die Theorie, dass man sich problemlos auf eine heiße Herdplatte stützen kann wird sich aller Voraussicht nach nicht durchsetzen).

Problematisch wird es, wenn Ursache und Wirkung sehr weit auseinanderliegen. Wenn beispielsweise der Klimawandel für ein Hirngespinst korrupter Eliten erklärt wird (was den eigenen Zusammenhalt der Verschwörungstheoretiker stärkt), trägt man selbst keine Verantwortung und keine Änderung des individuellen Lebensstils ist erforderlich. Was erstmal bequem ist: Die Individuen erfahren einen Nutzen, ohne unmittelbare Konsequenzen tragen zu müssen (ganz im Gegenteil sogar, wenn ihr Arbeitsplatz von der grünen Transformation bedroht wird).

Ironischerweise stilisieren sich viele dabei als freie, unabhängige Geister, die sich des eigenen Verstandes bedienen, als die Ideen der Wissenschaft unhinterfragt zu assimilieren.

Die Wissenschaft macht auch Fehler, keine Frage. Außerdem werden unter dem Deckmantel der Wissenschaft werden häufig auch politische Interessen vertreten. Aber ganz grundsätzlich ist die Wissenschaft ein Fehler-korrigierendes System, in dem sich auf Dauer die besseren Ideen durchsetzen.

Unsere Fähigkeit, durch kreative Erklärungen Wissen zu schaffen, ermöglicht uns heute ein unfassbar bequemes Leben, von dem unsere Vorfahren nur träumen konnten. Es ermöglicht uns auch, den Klimawandel zu meistern, jegliche nerfigen Routinearbeiten bald von Algorithmen und Robotern erledigen zu lassen und auf anderen, bisher lebensfeindlichen Planeten, Kolonien aufzubauen. Also die wildesten Science Fiction Fantasien wahr werden zu lassen.

Also Grund zum Optimismus. Es ist nur wichtig, dass dieses Wissen ihren Weg in die Gesellschaft findet.

Etwa durch Produkte, die wissenschaftliche Erkenntnisse verkörpern (und zum Beispiel die erneuerbare Energieversorgung sichern), durch evidenzbasierte Politikberatung und durch Leute, die hilfreiche Ideen in verständlicher Weise vermitteln, zum Beispiel durch Blogposts.

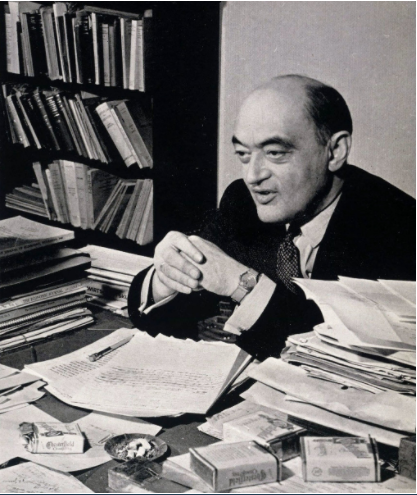

Der österreichische Ökonom Joseph Alois Schumpeter wolle der beste Liebhaber Wiens, der beste Reiter Europas und der größte Ökonom der Welt sein. Zwei Ziele habe er erreicht, so Schumpeter. Welche das waren, überließ er der Spekulation …

Obwohl er zeitweise in Harvard lehrte, wurde Schumpeter zu Lebzeiten stets von John Maynard Keynes in den Schatten gestellt. Doch im 21ten Jahrhundert erfreut sich sein Werk immer größerer Beliebtheit. Seine Thesen sind aktueller denn je. Er ist bekannt für seine treffende Beschreibung wirtschaftlicher Entwicklung. Diese will ich euch im folgenden Beitrag näherbringen.

Um Schumpeter zu verstehen, muss man sich zunächst einmal kurz mit den Geschichten befassen, mit denen man sich zuvor den Kapitalismus erklärte (bzw. die „wettbewerbsbasierte Marktwirtschaft“-denn Kapitalismus ist ein ideologisch aufgeladener Begriff, auf den viele allergisch reagieren).

Erstmal Grundlegendes:

Die Wirtschaft ist ein Instrument, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen (obwohl heutzutage argumentiert werden kann, dass die Wirtschaft eigene Ziele entwickelt hat und viele menschliche Bedürfnisse erst durch Werbung geschaffen werden). Technologie und Arbeitsteilung helfen uns, dies effektiver zu tun. Angefangen von Grundbedürfnissen (Ernährung, Sicherheit, wärmende Kleidung, Unterkunft) bis hin zur Selbstverwirklichung gibt es vieles, was für Menschen einen Wert hat. Maslows Pyramide illustriert die menschlichen Bedürfnisse gut:

Sicherlich ist streitbar, inwiefern unsere Wirtschaftsweise zur Erfüllung unserer immateriellen Bedürfnisse beiträgt.. Aber zumindest materieller Wohlstand ist für breite Massen westlicher Gesellschaften im Überfluss geschaffen worden. Doch wie?

Mithilfe von Arbeitsteilung lässt sich deutlich effizienter produzieren, als wenn jeder autark lebt und sich selbst versorgt. Deshalb rückte die Welt tendenziell immer weiter zusammen. Von autark organsierten Gemeinschaften hin zu international organisierter Arbeitsteilung. Institutionen wie das Rechtssystem wurden etabliert, um den Güteraustausch unter Fremden zu gewährleisten (z.B. indem sie das Risiko dabei abgezockt zu werden, minimierte).

Was produziert wird hängt von den menschlichen Bedürfnissen beeinflusst und durch den Markt koordiniert. Hersteller bringen Güter auf den Markt, die für Menschen einen Wert haben (oder Komponenten dieser Güter). Der Wert spiegelt sich im Preis ( gemessen in Geld oder in anderen Waren, die man dagegen einzutauschen bereit ist). Stellt die Herstellung ein lukratives Geschäft dar, wittern auch andere Unternehmer die Gelegenheit. Neue Markteintritte führen zu gegenseitiger Unterbietung. Also sinkt der Preis solange, bis es sich für weitere Hersteller nicht mehr lohnt einzutreten.

Das Profitstreben der einzelnen führt also, aufgrund von Wettbewerb, wie durch eine „unsichtbare Hand“ geleitet (so der Urvater der klassischen Theorie, Adam Smith) zu einem Gleichgewichtszustand, bei dem die Bedürfnisse zum geringstmöglichen Preis befriedigt werden. Klingt super, oder?

Die Wirtschaft im Wesentlichen auf den Marktprozess reduzieren sei ein grober Fehler, so Marx, der wohl bekannteste Kritiker der klassischen „Vulgärökonomie“. Diese diene als Ideologie zur Rechtfertigung des Status quo und verstellt den Blick auf die Wirklichkeit. Marx setzte breiter an. Er wollte die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Wirtschaft ergründen. Im Zentrum seiner Analyse stand die „kapitalistischen Produktionsweise“ welche, wie er darlegte, historisch aus dem Feudalismus hervorging.

Zu Beginn der industriellen Revolution wurden die Bauern aus der Subsistenzwirtschaft und von den Feldern vertrieben und strömten massenweise in die Städte. Dort mussten sie in den neu entstandenen Fabriken Arbeit suchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zur Hochzeit der industriellen Revolution in England arbeiteten die Menschen bis zu 14 h am Tag, 6 Tage die Woche. Und das für einen Hungerlohn. Der sogenannte “Manchester Kapitalismus“ brachte großes Elend und wurde in Charles Dickens Romanen lebendig beschrieben.

Marx nahm wahr, was um sich herum passierte. Seine Geschichte handelt von einer Gesellschaft, die im Wesentlichen aus zwei Klassen bestand, die sich antagonistisch gegenüberstanden. Die Kapitalisten (also die Besitzer von Maschinen und Fabriken) und die Arbeiterklasse (welche in den Fabriken arbeiteten). Die Kapitalisten beuteten die Arbeiter aus, indem sie deren Löhne aufs Existenzminimum drückten, um ihren Profit zu maximieren. Doch auch die Kapitalisten selbst sind getriebene, denn sie stehen miteinander im Wettbewerb – und haben ständig den drohenden Bankrott im Nacken. Sie erschließen neue Märkte, reinvestieren ihre Gewinne in weitere Fabriken und Maschinen und schafften dabei einen Markt, der die ganze Welt umspannt. Die Natur und die Menschen selbst wurden dabei zu Ressourcen. Mittel zum Zweck der Kapitalakkumulation.

Die Helden seiner Geschichte sind die Arbeiter. Mithilfe seiner Theorie sollten sie den Prozess durchschauen, sich zusammenschließen und mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass die Produktionsmittel vergemeinschaftet werden. Dann erwarte sie der „Himmel auf Erden“. Grade auf die armen Massen wirkte diese Verheißung – und war deshalb von enormer politscher Sprengkraft.

Schon bald formte sich eine Alternative zum kapitalistischen System: Deutschland zum Beispiel durchzog eine Mauer. Im Westen herrschte Marktwirtschaft vor, der Osten war planwirtschaftlich organisiert.

Hier bestimmten Apparatschicks einer Partei was das Beste für alle sei. Abweichungen wurden als Verrat an der gemeinsamen Sache gedeutet und mit harter Hand bestraft. Das war nicht sonderlich attraktiv für die Masse der Bevölkerung, deren Freiheit dies einschränkte.

Außerdem war Selbst die schlausten Zentralplaner nicht über notwendige Informationen um die komplexe Wirtschaftswelt von oben herab zu „dirigieren“. In marktwirtschaftlich organisierten Systemen hingegen beinhalteten Preise alle Informationen und ermöglichten allen Produzenten ihre Entscheidungen daran auszurichten (wie in der klassischen Sichtweise beschrieben). Garantierte Eigentumsrechte sorgten zudem dafür, dass sie Gewinne auch behalten dürfen, sollten sie erfolgreich sein. Andernfalls mussten sie persönlich dafür gradesehen (sie hatten „skin in the game“) . Das mobilisierte unternehmerische Energien der Einzelnen, welche lokal verfügbaren Informationen nutzten um Geschäfte zu machen. Diejenigen, die schlechte Entscheidungen trafen, wurden mit der Zeit ausgesiebt. Die Partei hingegen konnte auf dezentral verfügbare Informationen nicht zugreifen… und außerdem nicht abgewählt werden.

Wir erlebten ein geschichtliches Experiment, aus den kapitalistisch organisierte Staaten als klarer Sieger hervorgingen. Doch aus Angst vorm Kommunismus entstand auf der anderen Seite des „eisernen Vorhangs“ die soziale Marktwirtschaft mit steigenden Löhnen, sozialen Auffangnetzen und öffentlicher Gesundheitsvorsorge. Viele Sektoren der Wirtschaft waren nun in staatlicher Hand, sodass wir heute genauer gesagt von einer „Mixed Economy“ sprechen müssen. In Deutschland trägt der Staat zu 44,5 % der nationalen Wertschöpfung bei. Im Endeffekt leben wir heute also heute in einer Synergie aus beiden Systemen.

Soziale Fortschritte und steigender Wohlstand für die breite Masse nahmen die Luft aus den Argumenten von Marx. Ohne Mobilisierung der Arbeiterschaft wäre das wohl nicht so ohne weiteres geschehen. Doch neben sozialistischen Ideen war es in erster Linie der technologische Fortschritt, der Wohlstand für die breite Masse ermöglichte. Und hier kommt Schumpeter ins Spiel:

Schumpeter erlebte mit, wie die Eisenbahn den Transport revolutionierte und das damals weitverbreitete Transportmittel der Pferdekutschen weitestgehend überflüssig gemacht wurde. Die oben beschriebene, statische Sicht der Klassiker, welche von einem Gleichgewichtszustand ausging, konnte sowas nicht erklären.

„ …verglichen mit Marx Leistung sinken die Klassiker zur Bedeutungslosigkeit herab“, so Schumpeter, der sich von Marx inspirieren ließ. Besonders an dessen dynamischer Betrachtungsweise. Jedoch stellt der konservative Schumpeter dessen Geschichte über wirtschaftliche Entwicklung auf den Kopf. Die Protagonisten von Schumpeters Drama sind nicht die Arbeiter, sondern heldenhafte Unternehmer. Sie haben die Aufgabe „Neues“ in die Welt bringen—ein heroischer Akt, zu dem nur wenige in der Lage sind. Dieses „Neue“ kann in etwa so definiert werden:

Neuartige oder wesentlich verbesserte Produkte und Materialien sowie die Anwendung neuer Verfahren, die es möglich machen, eine gegebene Produktmenge mit niedrigeren Kosten bzw. eine größere Menge des Produktes mit gleichbleibenden Kosten herzustellen.

Gabler wirtschaftslexikon

Wie in der klassischen Erzählung führt Wettbewerb von Produzenten identischer Güter auch bei Schumpeter dazu, dass die Profite sinken. Doch Unternehmer haben den Anreiz, neue Güter und Produktionsverfahren zu entwickeln. Wenn sie dabei erfolgreich sind, können sie Ihre Produkte günstiger herstellen als die Konkurrenz (oder eben neue Produkte/Dienstleistungen anzubieten, die sonst keiner herstellt) und so, befreit vom intensiven Wettbewerb mit ihren Mitstreitern, temporär Profite erwirtschaften. Solange bis ihre Konkurrenten die Innovationen imitieren – dann steigt der Wettbewerb und die Profitmarge schrumpft wieder.

Durch neue Innovationen, wird die Wirtschaft ständig aus dem Gleichgewicht gerissen. innovative Geschäftsmodelle lösen (meist mithilfe von neuen Technologien) Probleme der Menschen auf neue, verbesserte Art. Alte Strukturen, Firmen, Arbeitsplätze, Produkte und ganze Branchen werden ausgelöscht während neue entstehen. Diesen evolutionären Prozess tauft Schumpeter “Kreative Zerstörung.“

Diese führt, so stellt er fest, periodisch zu Wellen von Innovationen, die sich um sogenannte „Schlüsseltechnologien“ (z.B. Dampfmaschine, Elektrizität und Internet) herum aufbauen und periodisch über die Wirtschaft hereinbrechen. Dabei transformieren sie jedes Mal die gesamte Wirtschaftsstruktur. Die Wirtschaft erfindet sich neu und hebt dabei das durchschnittliche Wohlstandsniveau merklich an. Allerdings gerät die Gesellschaft dabei ganzschön ins Schwanken. Es gibt Gewinner und Verlierer. Industrien die neu entstehen und alte, die pleitegehen und verschwinden – dementsprechend natürlich auch Arbeitsplätze die wegfallen und welche, die neu entstehen.

Die Aufgabe effektiver Wirtschaftspolitik ist es, diese Wellen zu surfen. Also dafür zu sorgen, dass Länder bei den neu entstehenden Industrien vorne mitmischen. Clevere Industriepolitik kann das unterstützen. Das alte Industrien untergehen, kann sie jedoch nicht verhindern… jedenfalls nicht auf Dauer.

Was die nächste Welle sein wird kann man schwer vorhersagen… vermutlich was mit künstlicher Intelligenz. Stoff für einen weiteren Blogpost.

Die oben genannten Geschichten, welche die Wirtschaft begreifbar machen sollen, sind selbstverständlich nur Abstraktionen der Wirklichkeit. Doch als solche sind sie unheimlich einflussreich:

Währen es beispielsweise in der Physik den Untersuchungsgegenständen scheißegal ist, was die Wissenschaftler über sie denken, beeinflussen ökonomische Theorien das Handeln der Wirtschaftssubjekte. Sie geben Menschen eine Idee von den komplizierten Wirkungszusammenhängen – und beeinflussen damit unser Handeln. Eine Art selbsterfüllende Prophezeiung also.

Schumpeters Geschichte von der „Kreativen Zerstörung“ ist heute tief in den Köpfen verankert. Elon Musk, Jack Ma und Jeff Bezos werden gefeiert wie Rockstars und es herrscht ein erbitterten Wettstreit um Technolgieführerschaft. Die Amerikaner werden hierbei von den Chinesen zunehmend in Bedrängnis gebracht.

Innovationen sind allerdings nicht das Werk einzelner unternehmerischer Genies. Damit sie wachsen und gedeihen wird ein sogenanntes „Innovations- Ökosystem“ benötigt, bei dem dem staatliche Institutionen eine entscheidende Rolle spielen. Hierzu bald mehr.

Wenn ich mich bewerbe wird offensichtlich, dass wir uns mitten in der Digitalisierung befinden. Ausschreibungen für Data Analysts, Machine Learning Engineers und IT Experten dominieren die Stellenanzeigen.

Es wird klar, dass die Wirtschaft sich verändert. Neue Jobs entstehen, mit neuen Anforderungen an die, die sie ausfüllen sollen. Also sollte sich auch die Ausbildung junger Menschen beständig verändern. Unsere Schulen und Universitäten hinken aber zurzeit etwas hinterher. Ein gutes Geschäft also für innovative private Bildungsanbieter: Data Science und Programmier- Bootcamps schießen wie Pilze aus dem Boden. Aufgepeitscht von Prognosen, die das baldige Ende der Arbeit propezeihen, finden die Kurse regen Anklang. Zugegebenermaßen hat auch der Autor selbst einen dieser Kurse belegt.

Dieser war sogar ziemlich gut und absolut empfehlenswert. Es lohnt sich zu wissen, welche Probleme wie mittels Computern und Algorithmen gelöst werden können. Grade vorm Hintergrund der Digitalisierung, die zurzeit richtig an Fahrt aufnimmt.

Die digitale Welt verschmilzt zunehmend mit der physischen. Laut Statista ( 2019) surfte der durchschnittliche Deutsche 196 Minuten pro Tag im Netz. Die Altersgruppe der 14-29 jährigen ist mit 344 min /Tag Spitzenreiter, verbringt also knapp 6 Stunden pro Tag im Internet.

Alle Informationen dieser Welt, Unterhaltung und soziale Kontakte sind wenige Klicks entfernt und passen in unsere Hosentasche. Man kann diese Inhalte nicht nur konsumieren, sondern auch selbst welche erstellen – für kommerzielle Zwecke oder lediglich, um sich kreativ auszutoben. Auch soziale Netzwerke scheinen ein menschliches Grundbedürfnis zu erfüllen, jedoch wird der Nutzer mit allen Mitteln der Kunst und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu gebracht, solange wie möglich vorm Screen zu kleben. Denn so lässt er sich (zusammen mit einem auf Nutzerdaten basierten, erstaunlich genauen Persönlichkeitsprofil) als Produkt an Werbetreibende zu verkaufen.

Zunehmend werden auch Geräte und Maschinen ins Netz eingebunden. Das nennt sich dann „Internet der Dinge“. Im privaten Bereich wäre da zum Beispiel die Smartwatch, die deinen Blutdruck misst und die Werte an dein Smartphone weiterleitet. Oder der Kühlschrank, der sich meldet, wenn Nachschub gebraucht wird – und wohlmöglich sogar gleich eine Bestellung aufgibt. Ähnliche Anwendungen lassen sich in verschiedensten Bereichen finden und bieten die Chance, das Leben der Menschen zu erleichtern.

Unter dem Titel „Industrie 4.0“ treibt die Bundesregierung die Digitalisierung der Industrie voran: Maschinen werden mit Sensoren ausgestattet und tauschen untereinander Informationen aus. Software ermöglicht, dass die Maschinen den Fertigungsprozess eigenständig koordinieren und auf Veränderungen der Umgebung reagieren. Die cleveren Maschinen können sogar flexibel auf Sonderwünsche der Kunden eingehen. Außerdem kann effizienter produziert werden: So wird beispielsweise die Auslastung der Maschinen optimiert und neues Material automatisch nachbestellt, bevor es zur Neige geht. Die hergestellten Produkte ebenfalls mit Sensoren ausgestattet und generieren Nutzungsdaten, an die neue Services geknüpft werden können. z.B. werden hergestellte Produkte erst dann gewartet, wenn dies tatsächlich notwendig ist.

Zurzeit gibt es etwa 30 Milliarden vernetzte Geräte weltweit. Bis 2025 soll die Zahl auf 75 Milliarden ansteigen. Dadurch wächst auch die Anzahl der generierten Daten exponentiell. Menschen müssen in Zukunft gut mit diesen intelligenten Maschinen zusammenarbeiten können – und der Lage zu sein, aus den riesigen Datenmengen, die sie generieren, wertvolle Informationen zu gewinnen. Doch das ist gar nicht so leicht – doch wer es kann ist heißbegehrt. Deshalb krönte die Harvard Business Review Data Scientist als „Sexiest Job of the 21st Century“ . An alle, die es nicht besonders sexy finden, den ganzen Tag vorm Computer riesigen Datenmengen Informationen abzugewinnen – keine Sorge, es wird wohl noch genug andere Jobs geben. Doch dazu später mehr…

Zunächst mal möchte ich hier festhalten, dass neue Technologien wie der Computer und das Internet eine ganze Reihe neuer Geschäftsmodelle ermöglicht haben und damit die gesamte Wirtschaftsstruktur – und die Welt, in der wir leben – verändern.

Doch der Prozess an sich ist nichts Neues. Lediglich die Tatsache, dass er fast ausschließlich durch die digitale Welt getrieben wird . Seit der ersten industriellen Revolution (und der Dampfmaschinen, die Mitte des 18 JH in Betrieb gingen – und die Beschränkungen menschlicher Muskelkraft überwunden) erleben wir eine ständige Umwälzung von Wirtschaft und Gesellschaft durch technologischen Fortschritt und Innovation. Es wird Zeit, diesen Prozess mal genauer zu beleuchten. Mehr dazu bald.

Ich bin mittlerweile seit knapp einem Jahr arbeitslos …

Dabei habe ich während dieser Zeit ca. 150 Bewerbungen abgeschickt. Meistens bekomme ich Absagen.

Zu meinem Hintergrund: Ich habe VWL studiert, in Heidelberg und Jena. Die größte Zeit davon habe ich allerdings in Kneipen verbracht statt in der Bibliothek. Ich führte ein wildes Studentenleben, das geprägt war von Alkoholeskapaden und Weibergeschichten. Währenddessen arbeitete ich im Call Center und verkaufte Zeitungen wie der Wolf of Wallstreet Pennystocks. Ich kam sogar auf die glänzende Idee, zwischendurch mal ein Auslandssemester auf Bali zu verbringen.

Ich habe also früh und reichlich von den Früchten des Lebens gekostet. Als Hedonist erster Güte hätte ich eine Auszeichnung verdient gehabt. Doch die Vergnügungssucht hatte auch ihre Schattenseiten – und stellte sich im Nachhinein betrachtet als ein wenig kurzsichtig heraus.

Denn ich machte mir keine weiteren Gedanken über meine berufliche Zukunft. Wird schon werden, dachte ich mir. Schließlich bin ich nicht auf den Kopf gefallen, gut vernetzt und hatte mir in unzähligen Kneipenabenden einiges an Charisma angesoffen – hübsche Frauen konnte ich ganz gut von mir überzeugen – dann doch sicher auch einen attraktiven Arbeitgeber.

Nach einem Gap Year, dass ich mit diversen Praktika verbrachte, zog es mich nach Jena. In der thüringischen Heimat war ich nah am elterlichen Domizil, konnte also wann immer ich wollte auf die Inhalte eines reich gefüllten Kühlschranks zugreifen. Neben den Kochkünsten meiner Mutter genoss ich ein neu etabliertes, wöchentliches Ritual mit meinem Vater: einmal die Woche gings in die Sauna.

Noch immer wusste ich nicht, wo s später mal beruflich lang gehen sollte. Ich erkundigte mich zwar beim Karriereservice der Uni, doch die konnten mir kaum weiterhelfen. Ich dachte mir, dass es zumindest hilfreich sei, diesmal nicht so halbherzig zu studieren wie in HD. Ich hatte den Ehrgeiz, diesmal sehr gute Klausuren und Aufsätze zu schreiben und tief in die Materie einzutauchen. VWL galt ja als ein Fach, das viele Topmanager und politische Entscheidungsträger hervorgebracht hatte. Meine Mission war also, ein guter Ökonom zu werden – und mir diese Optionen somit zumindest offenzuhalten.

Daher legte ich mich ins Zeug und es gelang es mir, sehr gute Leistungen zu erzielen. Mit einem Schnitt von 1,3 im Gepäck und einer brillanten Masterarbeit, mit der ich in einer breit angelegten Analyse der Weltwirtschaft mit allem abgerechnet hatte, was mir an der Mainstream-Ökonomie stank, stolzierte ich Ende Oktober 2019 auf den Arbeitsmarkt.

Ich hatte mich intensiv mit volkswirtschaftlichen Ideen, die unser heutiges Wirtschaftssystem (und damit große Teile unseres Lebens) untermauern, kritisch auseinandergesetzt. Faszinierend fand ich, wie die Menschheit seit Beginn der industriellen Revolution solch unglaublichen materiellem Wohlstand hervorgebracht hat. Das muss man sich vor Augen halten, wenn man unser Wirtschaftssystem kritisiert.

Allerdings halte ich es für eine gefährliche Tendenz der Linken, alles was ihrem Leben schief läuft aufs „System“ zu projizieren und sich selbst damit von jeder Eigenverantwortung freizusprechen. Ich selbst bezeichne mich dennoch als links (falls solche Kategorisierungen heute überhaupt noch gelten), da ich überzeugt bin, dass Kritik an unserem wirtschaften berechtigt ist und umfassende Reformen (wenn nicht sogar ein Systemwechsel) nötig sind, um den sozialen Frieden zu wahren und unser Ökosystem zu schonen. Doch die beste Strategie, davon bin ich überzeugt, ist zunächst einmal bei sich selbst anzufangen.

Das war auch einer der Gründe, dass ich vorm Start in die Arbeitswelt noch einen kleinen Umweg einlegen wollte. Für Mitte Februar einen 10 tägigen Vipassana Meditationskurs gebucht. Diese intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Geist sollte den endgültigen Abschluss meiner Ausbildung darstellen.

Der Kurs war sehr bereichernd, doch als ich das Camp verließ und wieder mit der Außenwelt in Kontakt kam, traf mich die Nachrichten meiner Freundin wie ein Schlag ins Gesicht: Eine Pandemie war dabei, sich weltweit zu verbreiten uns sorgte für Angst und Schrecken. Schöne Scheiße. Genau diese Pandemie sollte schon bald die größte wirtschaftliche Rezession seit der Großen Depression Anfang des 20. JH auslösen. Nicht unbedingt ein idealer Zeitpunkt, um Bewerbungen zu schreiben… aber eine gute spirituelle Übung.

Ich war reflektiert genug, um zu wissen, dass nicht nur die Pandemie für die vielen Absagen verantwortlich war. Mir war nie klar wo ich beruflich hinwollte – und dafür büße ich nun. Als mathematisch versierter Generalist bin ich außerdem jemand, der auf kein Arbeitsfeld spezialisiert ist und daher das Nachsehen hat, wenn es darum geht, eine Position passgenau zu besetzen. Ich war immer davon ausgegangen, dass Firmen mir schon noch beibringen werden, was sie speziell benötigen und mein breites Hintergrundwissen dabei ein gutes Fundament darstellt. Doch bisher zeigte sich kein Arbeitgeber gewillt, mich auszubilden… die nachgefragten Skills muss ich schon selber mitbringen.

Das Platzen meiner naiven Vorstellungen über den Jobmarkt – und meine Stellung darin – hat dazu geführt, dass ich mich nun Intensiv damit auseinandersetzen musste. Die bittere Ironie ist hierbei, dass meine ökonomischen Kenntnisse mir zwar auf dem Arbeitsmarkt keine nennenswerten Vorteile bringen, ich damit aber genau analysieren kann, welche Dynamiken am Arbeitsmarkt dafür sorgen, dass es für mich grade düster aussieht. Der Aufstieg von AI und Robotern, demografischer Wandel, Energiewende und Globalisierung sind Phänomene von hoher volkswirtschaftlicher Relevanz.

Wir erleben zurzeit einen radikalen Umbruch der Wirtschafts- und Arbeitswelt. IT- Leute, Ingenieure und Naturwissenschaftler werden händeringend gesucht. Doch kaum jemand scheint einen 29-jährigen Klugscheisser gebrauchen zu können, der ewig studiert hat und von sich behauptet, einen “Blick fürs große Ganze“ zu haben. Momentan bin ich, aus ökonomischer Perspektive zumindest, nutzlos für die Gesellschaft. Ich nehme keine produktive Stellung innerhalb unseres Wirtschaftssystems ein. Da ich kein Student mehr bin, ist das gesellschaftlich stigmatisiert und so mach einer rümpft die Nase verächtlich. Doch ich bin mir sicher, dass es viele gibt, denen es genauso geht wie mir. Grade für junge Leute ist es zurzeit schwer, einen Fuß in die Tür eines Unternehmens zu kriegen.

Statt mich zu beklagen will ich das Beste aus meiner Situation machen, indem ich eben doch versuche, anderen nützlich zu sein. Indem ich meine Fähigkeiten dazu einsetze, um in der Krise Orientierung zu bieten. Zum Beispiel durch Analyse unseres Wirtschaftssystems, des Umbruchs und den damit einhergehenden Veränderungen in der Arbeitswelt. Ich werde zeigen, wo die Chancen unserer Generation liegen. Wie kann man sich optimal vorberieten auf das, was kommt? Sich selbst besser kennenlernen? Dazu und zu anderen Themen gibt’s jetzt hier wöchentlich einen Artikel serviert. Und hin und wieder auch eine von mir gezeichnete Karikatur.

Der Blog ist für die, denen es so ähnlich geht wie mir. Die nicht immer genau wussten, was sie nun genau mit Ihrem Leben anstellen sollen, da sie von der schieren Bandbreite der Möglichkeiten überwältigt waren. Die, die Ihr Leben nicht als ein einziges, ewig langes Bewerbungsgespräch betrachteten haben, sondern lebten, um ihren Horizont zu erweitern und frei zu sein.

Nicht zuletzt ist dieser Blog auch ein Instrument für mich, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen… , um Neues dazuzulernen, und das Neudazugelernte zu verarbeiten. Dabei halte ich es wie der Physiker Richard Feynmann: Erst wenn man etwas in einfachen Worten erklären kann, hat man es richtig verstanden.

Neueste Kommentare