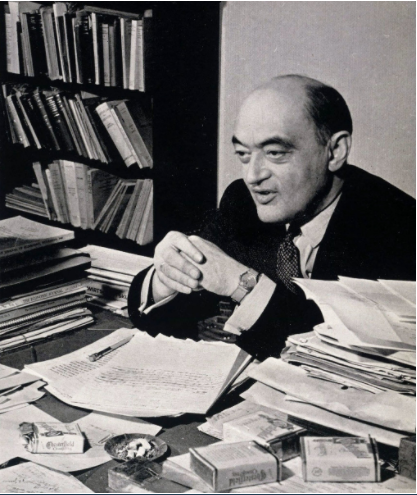

Der österreichische Ökonom Joseph Alois Schumpeter wolle der beste Liebhaber Wiens, der beste Reiter Europas und der größte Ökonom der Welt sein. Zwei Ziele habe er erreicht, so Schumpeter. Welche das waren, überließ er der Spekulation …

Obwohl er zeitweise in Harvard lehrte, wurde Schumpeter zu Lebzeiten stets von John Maynard Keynes in den Schatten gestellt. Doch im 21ten Jahrhundert erfreut sich sein Werk immer größerer Beliebtheit. Seine Thesen sind aktueller denn je. Er ist bekannt für seine treffende Beschreibung wirtschaftlicher Entwicklung. Diese will ich euch im folgenden Beitrag näherbringen.

Um Schumpeter zu verstehen, muss man sich zunächst einmal kurz mit den Geschichten befassen, mit denen man sich zuvor den Kapitalismus erklärte (bzw. die „wettbewerbsbasierte Marktwirtschaft“-denn Kapitalismus ist ein ideologisch aufgeladener Begriff, auf den viele allergisch reagieren).

Erstmal Grundlegendes:

Die Wirtschaft ist ein Instrument, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen (obwohl heutzutage argumentiert werden kann, dass die Wirtschaft eigene Ziele entwickelt hat und viele menschliche Bedürfnisse erst durch Werbung geschaffen werden). Technologie und Arbeitsteilung helfen uns, dies effektiver zu tun. Angefangen von Grundbedürfnissen (Ernährung, Sicherheit, wärmende Kleidung, Unterkunft) bis hin zur Selbstverwirklichung gibt es vieles, was für Menschen einen Wert hat. Maslows Pyramide illustriert die menschlichen Bedürfnisse gut:

Sicherlich ist streitbar, inwiefern unsere Wirtschaftsweise zur Erfüllung unserer immateriellen Bedürfnisse beiträgt.. Aber zumindest materieller Wohlstand ist für breite Massen westlicher Gesellschaften im Überfluss geschaffen worden. Doch wie?

Mithilfe von Arbeitsteilung lässt sich deutlich effizienter produzieren, als wenn jeder autark lebt und sich selbst versorgt. Deshalb rückte die Welt tendenziell immer weiter zusammen. Von autark organsierten Gemeinschaften hin zu international organisierter Arbeitsteilung. Institutionen wie das Rechtssystem wurden etabliert, um den Güteraustausch unter Fremden zu gewährleisten (z.B. indem sie das Risiko dabei abgezockt zu werden, minimierte).

Was produziert wird hängt von den menschlichen Bedürfnissen beeinflusst und durch den Markt koordiniert. Hersteller bringen Güter auf den Markt, die für Menschen einen Wert haben (oder Komponenten dieser Güter). Der Wert spiegelt sich im Preis ( gemessen in Geld oder in anderen Waren, die man dagegen einzutauschen bereit ist). Stellt die Herstellung ein lukratives Geschäft dar, wittern auch andere Unternehmer die Gelegenheit. Neue Markteintritte führen zu gegenseitiger Unterbietung. Also sinkt der Preis solange, bis es sich für weitere Hersteller nicht mehr lohnt einzutreten.

Das Profitstreben der einzelnen führt also, aufgrund von Wettbewerb, wie durch eine „unsichtbare Hand“ geleitet (so der Urvater der klassischen Theorie, Adam Smith) zu einem Gleichgewichtszustand, bei dem die Bedürfnisse zum geringstmöglichen Preis befriedigt werden. Klingt super, oder?

Die Wirtschaft im Wesentlichen auf den Marktprozess reduzieren sei ein grober Fehler, so Marx, der wohl bekannteste Kritiker der klassischen „Vulgärökonomie“. Diese diene als Ideologie zur Rechtfertigung des Status quo und verstellt den Blick auf die Wirklichkeit. Marx setzte breiter an. Er wollte die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Wirtschaft ergründen. Im Zentrum seiner Analyse stand die „kapitalistischen Produktionsweise“ welche, wie er darlegte, historisch aus dem Feudalismus hervorging.

Zu Beginn der industriellen Revolution wurden die Bauern aus der Subsistenzwirtschaft und von den Feldern vertrieben und strömten massenweise in die Städte. Dort mussten sie in den neu entstandenen Fabriken Arbeit suchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zur Hochzeit der industriellen Revolution in England arbeiteten die Menschen bis zu 14 h am Tag, 6 Tage die Woche. Und das für einen Hungerlohn. Der sogenannte “Manchester Kapitalismus“ brachte großes Elend und wurde in Charles Dickens Romanen lebendig beschrieben.

Marx nahm wahr, was um sich herum passierte. Seine Geschichte handelt von einer Gesellschaft, die im Wesentlichen aus zwei Klassen bestand, die sich antagonistisch gegenüberstanden. Die Kapitalisten (also die Besitzer von Maschinen und Fabriken) und die Arbeiterklasse (welche in den Fabriken arbeiteten). Die Kapitalisten beuteten die Arbeiter aus, indem sie deren Löhne aufs Existenzminimum drückten, um ihren Profit zu maximieren. Doch auch die Kapitalisten selbst sind getriebene, denn sie stehen miteinander im Wettbewerb – und haben ständig den drohenden Bankrott im Nacken. Sie erschließen neue Märkte, reinvestieren ihre Gewinne in weitere Fabriken und Maschinen und schafften dabei einen Markt, der die ganze Welt umspannt. Die Natur und die Menschen selbst wurden dabei zu Ressourcen. Mittel zum Zweck der Kapitalakkumulation.

Die Helden seiner Geschichte sind die Arbeiter. Mithilfe seiner Theorie sollten sie den Prozess durchschauen, sich zusammenschließen und mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass die Produktionsmittel vergemeinschaftet werden. Dann erwarte sie der „Himmel auf Erden“. Grade auf die armen Massen wirkte diese Verheißung – und war deshalb von enormer politscher Sprengkraft.

Schon bald formte sich eine Alternative zum kapitalistischen System: Deutschland zum Beispiel durchzog eine Mauer. Im Westen herrschte Marktwirtschaft vor, der Osten war planwirtschaftlich organisiert.

Hier bestimmten Apparatschicks einer Partei was das Beste für alle sei. Abweichungen wurden als Verrat an der gemeinsamen Sache gedeutet und mit harter Hand bestraft. Das war nicht sonderlich attraktiv für die Masse der Bevölkerung, deren Freiheit dies einschränkte.

Außerdem war Selbst die schlausten Zentralplaner nicht über notwendige Informationen um die komplexe Wirtschaftswelt von oben herab zu „dirigieren“. In marktwirtschaftlich organisierten Systemen hingegen beinhalteten Preise alle Informationen und ermöglichten allen Produzenten ihre Entscheidungen daran auszurichten (wie in der klassischen Sichtweise beschrieben). Garantierte Eigentumsrechte sorgten zudem dafür, dass sie Gewinne auch behalten dürfen, sollten sie erfolgreich sein. Andernfalls mussten sie persönlich dafür gradesehen (sie hatten „skin in the game“) . Das mobilisierte unternehmerische Energien der Einzelnen, welche lokal verfügbaren Informationen nutzten um Geschäfte zu machen. Diejenigen, die schlechte Entscheidungen trafen, wurden mit der Zeit ausgesiebt. Die Partei hingegen konnte auf dezentral verfügbare Informationen nicht zugreifen… und außerdem nicht abgewählt werden.

Wir erlebten ein geschichtliches Experiment, aus den kapitalistisch organisierte Staaten als klarer Sieger hervorgingen. Doch aus Angst vorm Kommunismus entstand auf der anderen Seite des „eisernen Vorhangs“ die soziale Marktwirtschaft mit steigenden Löhnen, sozialen Auffangnetzen und öffentlicher Gesundheitsvorsorge. Viele Sektoren der Wirtschaft waren nun in staatlicher Hand, sodass wir heute genauer gesagt von einer „Mixed Economy“ sprechen müssen. In Deutschland trägt der Staat zu 44,5 % der nationalen Wertschöpfung bei. Im Endeffekt leben wir heute also heute in einer Synergie aus beiden Systemen.

Soziale Fortschritte und steigender Wohlstand für die breite Masse nahmen die Luft aus den Argumenten von Marx. Ohne Mobilisierung der Arbeiterschaft wäre das wohl nicht so ohne weiteres geschehen. Doch neben sozialistischen Ideen war es in erster Linie der technologische Fortschritt, der Wohlstand für die breite Masse ermöglichte. Und hier kommt Schumpeter ins Spiel:

Schumpeter erlebte mit, wie die Eisenbahn den Transport revolutionierte und das damals weitverbreitete Transportmittel der Pferdekutschen weitestgehend überflüssig gemacht wurde. Die oben beschriebene, statische Sicht der Klassiker, welche von einem Gleichgewichtszustand ausging, konnte sowas nicht erklären.

„ …verglichen mit Marx Leistung sinken die Klassiker zur Bedeutungslosigkeit herab“, so Schumpeter, der sich von Marx inspirieren ließ. Besonders an dessen dynamischer Betrachtungsweise. Jedoch stellt der konservative Schumpeter dessen Geschichte über wirtschaftliche Entwicklung auf den Kopf. Die Protagonisten von Schumpeters Drama sind nicht die Arbeiter, sondern heldenhafte Unternehmer. Sie haben die Aufgabe „Neues“ in die Welt bringen—ein heroischer Akt, zu dem nur wenige in der Lage sind. Dieses „Neue“ kann in etwa so definiert werden:

Neuartige oder wesentlich verbesserte Produkte und Materialien sowie die Anwendung neuer Verfahren, die es möglich machen, eine gegebene Produktmenge mit niedrigeren Kosten bzw. eine größere Menge des Produktes mit gleichbleibenden Kosten herzustellen.

Gabler wirtschaftslexikon

Wie in der klassischen Erzählung führt Wettbewerb von Produzenten identischer Güter auch bei Schumpeter dazu, dass die Profite sinken. Doch Unternehmer haben den Anreiz, neue Güter und Produktionsverfahren zu entwickeln. Wenn sie dabei erfolgreich sind, können sie Ihre Produkte günstiger herstellen als die Konkurrenz (oder eben neue Produkte/Dienstleistungen anzubieten, die sonst keiner herstellt) und so, befreit vom intensiven Wettbewerb mit ihren Mitstreitern, temporär Profite erwirtschaften. Solange bis ihre Konkurrenten die Innovationen imitieren – dann steigt der Wettbewerb und die Profitmarge schrumpft wieder.

Durch neue Innovationen, wird die Wirtschaft ständig aus dem Gleichgewicht gerissen. innovative Geschäftsmodelle lösen (meist mithilfe von neuen Technologien) Probleme der Menschen auf neue, verbesserte Art. Alte Strukturen, Firmen, Arbeitsplätze, Produkte und ganze Branchen werden ausgelöscht während neue entstehen. Diesen evolutionären Prozess tauft Schumpeter “Kreative Zerstörung.“

Diese führt, so stellt er fest, periodisch zu Wellen von Innovationen, die sich um sogenannte „Schlüsseltechnologien“ (z.B. Dampfmaschine, Elektrizität und Internet) herum aufbauen und periodisch über die Wirtschaft hereinbrechen. Dabei transformieren sie jedes Mal die gesamte Wirtschaftsstruktur. Die Wirtschaft erfindet sich neu und hebt dabei das durchschnittliche Wohlstandsniveau merklich an. Allerdings gerät die Gesellschaft dabei ganzschön ins Schwanken. Es gibt Gewinner und Verlierer. Industrien die neu entstehen und alte, die pleitegehen und verschwinden – dementsprechend natürlich auch Arbeitsplätze die wegfallen und welche, die neu entstehen.

Die Aufgabe effektiver Wirtschaftspolitik ist es, diese Wellen zu surfen. Also dafür zu sorgen, dass Länder bei den neu entstehenden Industrien vorne mitmischen. Clevere Industriepolitik kann das unterstützen. Das alte Industrien untergehen, kann sie jedoch nicht verhindern… jedenfalls nicht auf Dauer.

Was die nächste Welle sein wird kann man schwer vorhersagen… vermutlich was mit künstlicher Intelligenz. Stoff für einen weiteren Blogpost.

Die oben genannten Geschichten, welche die Wirtschaft begreifbar machen sollen, sind selbstverständlich nur Abstraktionen der Wirklichkeit. Doch als solche sind sie unheimlich einflussreich:

Währen es beispielsweise in der Physik den Untersuchungsgegenständen scheißegal ist, was die Wissenschaftler über sie denken, beeinflussen ökonomische Theorien das Handeln der Wirtschaftssubjekte. Sie geben Menschen eine Idee von den komplizierten Wirkungszusammenhängen – und beeinflussen damit unser Handeln. Eine Art selbsterfüllende Prophezeiung also.

Schumpeters Geschichte von der „Kreativen Zerstörung“ ist heute tief in den Köpfen verankert. Elon Musk, Jack Ma und Jeff Bezos werden gefeiert wie Rockstars und es herrscht ein erbitterten Wettstreit um Technolgieführerschaft. Die Amerikaner werden hierbei von den Chinesen zunehmend in Bedrängnis gebracht.

Innovationen sind allerdings nicht das Werk einzelner unternehmerischer Genies. Damit sie wachsen und gedeihen wird ein sogenanntes „Innovations- Ökosystem“ benötigt, bei dem dem staatliche Institutionen eine entscheidende Rolle spielen. Hierzu bald mehr.

Neueste Kommentare